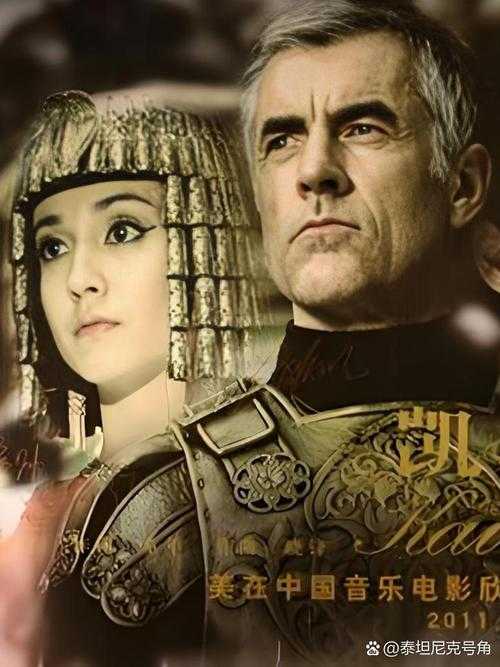

当银幕遇见历史:1970版《凯撒大帝》为何让人念念不忘?

一、那些被“人性化”的角色面孔

1970年的《凯士大帝》最令人着迷的,莫过于它把教科书里的名字变成了会呼吸的活人。导演斯图尔特·伯尔顿像拿着放大镜的考古学家,在莎翁剧本的褶皱里翻找着人性的微光。

1. 凯撒:走下神坛的独裁者

杰森·罗巴兹饰演的凯撒完全颠覆了我们对“暴君”的想象。他会揉着关节炎发作的膝盖皱眉,在元老院发言前偷偷清嗓子。最妙的是那句即兴台词:“你们看,连神明都会打喷嚏”——说这话时他正用紫袍擦鼻涕,活脱脱一个被权力撑破皮囊的凡人。

| 历史形象 | 电影呈现 |

| 军事天才 | 步履蹒跚的老兵 |

| 铁腕统治者 | 偏头痛患者 |

| 神化君主 | 会讲冷笑话的伯伯 |

2. 布鲁图斯:理想主义者的困兽之斗

当詹姆斯·梅森在刺杀场景中颤抖着说“不是我不爱凯撒,是我更爱罗马”时,摄影机刻意对准了他痉挛的手指。这个细节源自普鲁塔克《希腊罗马名人传》的记载——历史上的布鲁图斯确实有焦虑时抠指甲的习惯。

- 晨祷时反复整理托加袍褶皱

- 与卡西乌斯争吵前先摸剑柄

- 刺杀前亲吻匕首的仪式感

二、历史褶皱里的电影魔法

剧组在历史考证上较劲到偏执的程度。道具组按《罗马建筑十书》复原了元老院的地砖纹路,却故意让议事厅角落堆着吃剩的无花果核——毕竟真实的罗马元老们开会时确实会偷吃零食。

1. 被放大的平民视角

与多数史诗片不同,这部电影让市井小民拥有了特写镜头:

- 卖橄榄的小贩在凯撒凯旋时数钱

- 洗衣妇边捶打托加袍边议论政局

- 角斗士在后台擦拭带血的护胫

2. 声音考古学的胜利

音效师专门去庞贝古城实测了广场回声效果。安东尼发表葬礼演说时,背景里的鸟鸣声渐次消失的设计,源自老普林尼记录的“当演说家开口,连麻雀都会噤声”。

三、争议与启示的永恒博弈

影片上映时引发的讨论,至今仍在历史学界泛起涟漪。牛津大学的玛丽·比尔德教授在《罗马元老院与人民》中指出,电影将刺杀场景安排在浴场的处理虽无史实依据,却精准捕捉到了罗马政治的私密性特质。

当查尔顿·赫斯顿饰演的安东尼掀开凯撒血衣时,镜头突然切换成手持摄影——这个现代感十足的处理,反而让两千年前的阴谋呼吸可闻。或许这就是历史题材的魔力:用当下的眼睛回望过去,才能看见永恒的人性光谱。

窗外飘来烤面包的香气,就像电影里罗马街头永恒弥漫的橄榄油味道。按下暂停键时忽然发现,那些被青铜铠甲包裹的身影,原来和我们一样会流汗、会犹豫、会在重大抉择前啃指甲。

还没有评论,来说两句吧...